在职场上如何平衡“情绪管理”和情绪自由的关系?

- 类别:职场八卦 时间:2023-10-10 浏览: 次

- 在职场上如何平衡“情绪管理”和“情绪自由”的关系?一直以来,与强调个人主义的西方文化相比,亚洲传统文化更讲究人际互动的和谐,控制和隐忍是教育理念中挥之不去的“痛”,职场环境更加如此——很多人在情绪表达时,会先掂量他人的感受和彼此关系的发展。因此,从根

第一所学校

2023·04·28

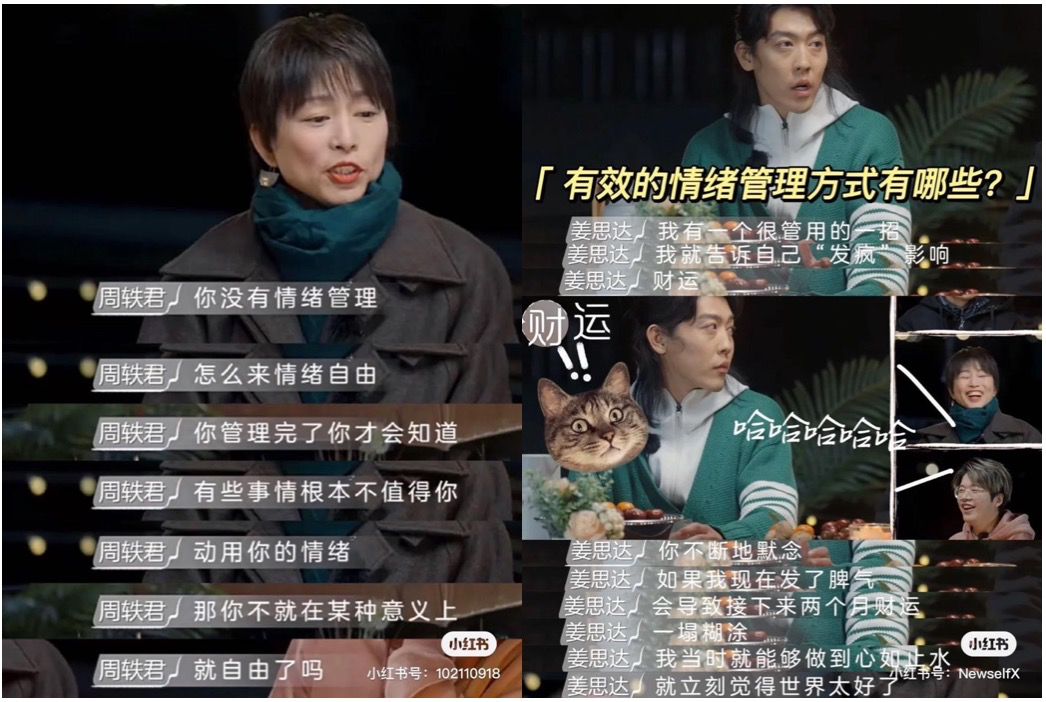

这个问题因最近的综艺节目《明天之前》再次引起热议。 无论是周轶君的“没有情绪管理,哪里来的情绪自由?” 或者姜思达的“发疯会影响财运”。 通过他们的回答,我们不难发现,管理自己的情绪已经成为职场人的标配能力。

管理好情绪逐渐成为职场人的一项隐形劳动。 它是除脑力劳动和体力劳动之外的第三种劳动——情感劳动。

正如网友调侃的那样,“工作中最累的不是工作本身,而是与人交流时保持友善”。

今天的文章,我们就来深入探讨一下这与我们息息相关的第三种劳动——情绪劳动。 哪些职位和类型承受的情绪劳动最多? 我们应该如何应对? 老板们应该如何管理?

01

第三种劳动,情感劳动

情感劳动,俗称“假装”,是社会上成熟稳定的人必不可少的“生存方式”。

从学术上讲,“情绪劳动”是指员工在工作的组织中为了保持适当的心理状态,必须诱发或抑制情绪职场情绪管理的意义,并采用一定的策略来调节自己的情绪。

这一概念最早由美国社会学家霍克希尔德于1983年提出。他对情绪劳动的最初定义是“员工为了在公共场合创造出符合组织规则的表达或行为而进行的情绪管理的承诺”。

来源/theconversation.com

什么样的职位需要大量的情感劳动? 一般来说,直接面对“顾客”的服务岗位更容易进行情感劳动,比如:

空姐们要付出“热情”的情感劳动。

护士必须付出“关怀”的情感劳动。

医生要付出“冷静”的情感劳动。

殡葬从业者要付出“悲痛”的情感劳动。

迪士尼演员必须时刻保持“快乐、惊喜”的情感劳动……

当这些职位的员工与客户接触时,组织和客户通常期望他们提供与其工作内容相匹配的情感。 即使预期的情绪表达与真实感受相差很大,也必须及时控制、隐藏、调整。 他们的薪酬结构通常明确或隐含地包括对情感劳动的补偿。

来源/mindfood.com

话虽如此,你认为情绪劳动与坐在办公室里的人无关吗?

情感劳动其实不仅仅是“一线人员”要付出的劳动。 在《组织中的情感》一书中,霍克希尔德拓展了“情感劳动”的范围——任何涉及人际交往的工作都可能需要情感。 劳动。

这就是为什么有些人总是抱怨“我一整天什么也没做,但我还是感觉很累”:

面对“假装懂”的内部客户,需要情感劳动的“孜孜不倦的教导”。

面对“粗鲁无礼”的老板,需要“妥协”的情感劳动。

面对“冒犯”的同事,需要大量的情感劳动……

02

新一代更能抵抗情绪劳动

长期以来,与强调个人主义的西方文化相比,亚洲传统文化更注重人际交往的和谐。 控制与宽容是教育理念中挥之不去的“痛”。 在工作场所环境中尤其如此——许多人都会表达自己的情绪。 这样做时,你会首先考虑别人的感受和关系的发展。 这往往会让我们付出更多的情感劳动。

但这种情况正在改变。 与过去相比,新一代员工崇尚自我价值的展现和实现,越来越不愿意为了遵守“集体主义”而妥协。

劳动者的自我意识日益“觉醒”。 如果管理者不能把握员工所需要的情感劳动的规模,不仅会给员工造成心理伤害,也会给企业带来很大的危害。

图片来源/网络

拒绝提供情感劳动的员工要么离开,要么变得困惑。 近年来,管理者们不断发出类似“2000后不开心就辞职”的抱怨。 “感觉不开心”的潜台词是他们不再愿意承担情感劳动。 这是员工“用脚投票”的选择。

与辞掉工作相比,对抗“情绪劳动”的另一种方式更可怕——学习“鬼混”,说好话不做事,变相做事鬼混,从而减少沟通。 成本和情感劳动。

员工还可以通过情绪的扩散来转移情绪劳动带来的心理压力。 情绪是人们的主观感受。 当积累过多而无法合理释放和表达时,要么向内沉积,影响员工自身身心健康,要么向外扩散,影响周围的氛围和环境。

这种情况通常是员工付出了过多的情感劳动——微笑面对麻烦的顾客后,如果积累的情感不能及时得到组织的理解和支持,这种情感很可能会转化为缺乏。对工作或工作的信心。 对整体薪酬的不满和心理失衡甚至会把情绪带入内部配合,找人诉苦,向他人发泄,从而影响组织的氛围。

太多的情绪劳动也会侵蚀员工的创造力。 创造力从何而来? 它必须来自于内在的动力,来自于内心强烈的兴趣和渴望。 在员工经常需要找借口、情绪无法自由的环境下,很难真正激发员工的内在动力。

另一方面,当情感劳动过多时,员工总是处于“假装”的环境中,不利于团队信任和团队心理安全感的建立。 在缺乏信任和足够的心理安全感的环境中,员工通常倾向于减少冒险的创新行为,选择采取更为保守的工作方式。

03

情绪劳动并不都是坏事

情绪劳动危害如此之大,我们是否应该鼓励所有员工拥有情绪自由? 如果真是这样,那么由人际网络组成、依靠团队合作取胜的组织可能会遭遇另一种灾难。

对情绪劳动的进一步探索表明,情绪劳动并不完全是“坏”的——它分为“浅层行为”和“深层行为”两类。 浅做会给人带来心理负担,深做则会促进员工的心理健康和组织的健康。

来源/slate.com

这两种情绪劳动可以比喻为“泛美微笑”和“杜兴微笑”的研究——“泛美微笑”是指像泛美空姐那样专业、礼貌的微笑。 “杜兴微笑”是指发自内心的真诚微笑。

“泛美微笑”可以理解为浅层表演,“杜兴微笑”可以理解为深层表演。

加州大学伯克利分校的两位心理学家(Dutcher Keltner 教授和 Liane Hacker 教授)研究了 20 世纪 50 年代米尔斯女子学院 150 名学生毕业照片中的笑容,结果发现:表现出“杜兴微笑”的女性更有可能比表现出“美国式微笑”的女性更能拥有并维持令人满意的婚姻。

简而言之,情绪劳动并不全是“坏事”。 就像迪士尼的贝儿公主一样,在浅层表演时她会感到委屈,但在更深层次表演时她就能获得自己的快乐。

因此,从根本上讲,管理者不必、也不可能消除情绪劳动。 管理者应该鼓励员工学会控制自己的情绪感受,发挥“深度绩效”的积极作用,而不是改变他们的情绪表达方式。

04

不要让员工“躲起来躲起来”

传统服务业一直倡导“顾客就是上帝”的服务理念。 这使得员工和客户处于一种不平等的关系,员工是弱势一方,这种关系很容易产生对员工的不公平感甚至委屈感。 在服务过程中职场情绪管理的意义,员工为了展现与岗位相匹配的职业特质,可能会一次次压抑自己的真实情绪,这只会加剧情绪劳动。

对于某些岗位来说,情感劳动是不可避免的,员工也并非不愿意提供情感劳动。 他们关心的是自己能否得到足够的组织支持——在进行情感劳动时能否意识到组织的存在,是否重视自己的努力。 贡献并关心他们的切身利益,而不是盲目地站在“客户”一边。

研究表明,“组织支持”确实可以有效补偿员工情感资源的损失,缓解或抵消情感劳动的负面影响。 我们看到一些服务行业已经在调整观念,开始关注员工的情感感受,而不仅仅是顾客。

星巴克咖啡师有权拒绝为“无理”顾客提供服务; 肯德基为员工提供情绪假,他们不希望员工压抑悲伤来微笑面对顾客; 蓝蛙餐厅致力于让员工真正快乐地工作,他们相信员工用假笑面对顾客并不能让顾客爱上这个地方……

来源/medium.com

然而,这些政策和文化能否得到有效落实,取决于直接管理者——能否为员工提供一个充满信任和心理安全的环境,让员工愿意脱下“伪装”,能否感受到和接受。及时关心员工情绪。 这两点非常重要。

但由于一些观念的误导,管理者常常陷入误解。

情绪容忍度等同于高情商或承受压力的能力。

事实上,它们之间不可能有等号。 情绪容忍度并不是情商(EQ)的衡量标准。 情商包括情绪评估、情绪调节、情绪沟通的运用等多个方面。 在团队管理中,管理者需要认识到“情绪应该是放松而不是封锁”,不应该过分提倡“成熟的专业人员应该始终保持理性,控制自己的情绪”。

把情感上的理解和沟通当成询问隐私,员工不说点尊重就会“视而不见”。

心理学研究表明,否认事实危害更大。 因为回避对方的情绪和感受并不是保护,假装什么都没发生就相当于对当事人视而不见。 但我们通常会避免或害怕谈论坏消息,避免触及别人的悲伤和不良情绪。 在心理学中,这被称为“沉默效应”。

来源/protocol.com

保持沉默只会加深差距。

在《另类》中,Facebook 前首席运营官桑德伯格描述了她在丈夫去世两周后如何回到办公室处理善后事宜:

“我感觉很奇怪。作为一名经理,我一直提倡大家全身心投入工作,但此时此刻,我却‘彻底’悲伤。在工作场所与同事谈论戴夫(她已故的丈夫)是不合适的,所以我保持沉默,我的同事们也沉默了。我感觉自己就像公司里的一个幽灵,可怕又空虚。我担心和同事的联系会消失,但扎克伯格告诉我:每个人都想靠近我。只是我不知道该对我说什么,我无法同情他。”

事实上,我们(尤其是管理者)不必完全同情当事人,也不必在情感上与当事人保持一致。 我们只需要学会提问和倾听,尝试探索和理解员工的情绪,并享受与他人的交流。 在心理学上,这叫做“接受”——主动创造一个让对方主动敞开心扉的环境。