“不甘贫困,奋力脱贫!”镇卓庄村里昕祺服装厂老板娘

- 类别:招聘信息 时间:2023-10-09 浏览: 次

- 在后来的采访中卓争利也告诉我们,隔壁镇子上有个贫困户也是在他们厂做工,后来摸索到经验了,自己去单干,现在也发展成一定规模的服装厂。谈起办厂的原因,卓争利表示,家中有孩子要照顾,不想在外地打工,而且他发现村庄周边的工厂工作制度严格,不适合村里人的生活情

“不甘心贫穷,努力脱贫!” 这样的标语在峪沟镇卓庄村的道路上随处可见。 村里青壮年劳动力大多打着脱贫致富的口号外出务工或经商。 “我们村里工厂很少了沙发厂招聘缝纫工,只剩下一些妇女和老人了。” 带路的王欢告诉我们,她是村里新旗服装厂的老板娘。 “我和我的妻子只是看着村里的每个人都在家里无所事事。 “我们正好有开工厂的条件和资金,就开了这个工厂,邀请大家来我这里打工。”当时,王欢和爱人卓正丽没想到,小服装店竟然是这样的。他们在2011年举办的工厂会议越办越大,持续了七年。

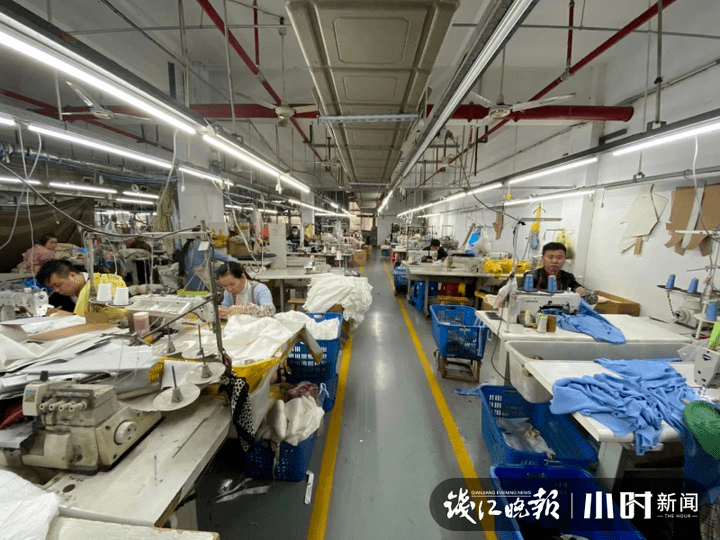

走到工厂门口,就能看到门左侧有一个简陋的红色小棚子,上面写着“新旗服装厂”几个字。 已经被雨水冲刷得有些模糊了。 从外面看,它就像一个简单的小工厂。 “当时我没有想到生意会有多大,所以我妻子就干脆把这个牌子做成了工厂。” 老板娘注意到我们的目光,脸红了,邀请我们进去看看。 一进门,映入眼帘的是一张张幸福而专注的脸。 几十台缝纫机前,大家都在缝补各种布料。 作者试图与一位坐在门口在阳光下剪衣服的女士交谈。 她笑道:“姐姐对我们真好,家里要照顾孩子,平时还要干农活沙发厂招聘缝纫工,打个招呼就可以走了,我能去哪里呢?” 像我以前去过的一些工厂,没去几次就会被扣钱。” 据了解,这位热心大姐名叫王迎春,属于村里贫困户。 虽然家里条件不好,但她很勤奋。 自从开新旗服装厂以来,她就来这里工作了一段时间。 “虽然我经常请假,但我每个月还是能挣三千块钱。” 她剪裁熟练。 准备好衣服后,请自豪地向我们展示。 一旁的王欢笑着告诉我们,在这家服装厂工作,工人一个月能挣3000元左右,这已经是一笔不菲的收入了,特别是对于王迎春这样的贫困户来说。

走在工厂里,可见老板王欢很受员工欢迎。 很多人主动放下手中的工作,向我们打招呼,“来来来,姐姐,快来看看,这件事怎么做。” 这时,坐在街角的一位年轻女子把老板娘叫了过来,这引起了笔者的注意,她是个残疾人。于是笔者悄悄站在后面,观察到这位员工不太懂具体的技巧。剪衣服。王欢在她旁边弯着腰,一遍遍地笑着示范,还轻声解释。后来的采访中,卓正丽还告诉我们,隔壁镇上有一个贫困户也在他们工厂打工。后来,他积累了经验,自己出去了,现在已经发展成为具有一定规模的服装厂。

授人以鱼不如授人以渔。 这是因为夫妻俩在教授纺织技术方面从来不牵手,而且对于想要自主发展的人也持支持的态度。 这就是他们赢得全厂员工的尊重和爱戴的原因。 。 王欢授课完毕后,向我们介绍了这位名叫王树荣的员工,“我比较笨,一开始什么都不懂,是姐姐一步步教我,我才慢慢学会的。” 虽然双腿活动受限,但她依然坚持每天来这里剪衣服,努力向老板娘学习手艺。 “别以为我学得慢,但我一天的工作量,不比二三十岁的女孩子少!” 她高兴地说。 笑着说道。

我们慢慢地走到楼上,来到了他们的住处,住处很简单,三房一厅。 老板卓正丽邀请我们到客厅的沙发上坐下。 在交谈中,笔者了解到,这家工厂的老板卓正丽切割技术非常好,而老板的妻子王欢则特别擅长管理和运营。 夫妻俩互相合作,把一家小服装厂生意兴隆。 谈及办厂的原因,卓正立表示,家里有孩子要照顾,不想到外地打工。 而且,他发现村子周围的工厂工作制度严格,不适合村民的生活条件。 村里没人愿意打工,所以我就想到了自己办工厂。 服装厂开业后,老板王欢根据村民的实际情况安排他们的工作时间和方式,从不硬性规定时间限制,有时中午还安排工人一起吃午饭。 这种管理制度正好满足了村里不少留守妇女的工作需求,也吸引了很多村民来这里务工。

说起厂里的情况,这家小服装厂从2011年开始运营已经七年了,厂房面积从100多平方米发展到300多平方米。 工厂慢慢发展到30多人的规模。 由于工厂并没有限制员工的具体工作时间,笔者特意询问,如果员工的工作时间不固定,每天的出货量能否保证? 卓正丽告诉我们,他们还与几家小型服装裁剪厂建立了长期合作。 当订单多的时候,他们会把订单发到合作工厂一起工作。 “我们经营这个工厂其实赚的钱并不多,并没有别人想象的那么大的利润,主要是安心。我觉得只要村里的人受益,就没有什么大不了的。”不管我们赚多少钱。” 起初,不少人开始在村里办工厂,但大多数都未能坚持下来。 或许正是夫妻俩脚踏实地做事、造福村子的心态,才让服装厂开了这么多年,而且越办越好。

新旗服装厂以外贸为主。 它在工厂里生产加工各类服装,然后运到上海出口到各个国家。 产品深受客商青睐,历来供不应求。 目前产品主要销往澳大利亚、欧美等地,年总产值已达100万元。 当被问及下一步计划时,王欢告诉笔者:“我们要进一步扩大生产,让村里更多的贫困户就业、脱贫。截至目前,我们工厂有员工30多人。” ,其中大部分是村里的留守妇女。其中,村里贫困户4人,残疾人2人。” (宋轶)