(非遗舞蹈介绍专栏)北京舞蹈学院民族民间舞蹈传承基地

- 类别:凤台资讯 时间:2023-09-27 浏览: 次

- 此次国家级非遗传统舞蹈文化介绍将围绕安徽花鼓灯展开。第三批国家级非物质文化遗产项目花鼓灯(蚌埠花鼓灯)代表性传承人。凤台花鼓灯作为安徽花鼓灯的一个重要流派,主要流传于凤台县及周边地区,于2006年入选国家首批非物质文化遗产项目,目前由国家级代表性传承

前言

上海街舞大学民族民间街舞推广基地是教育部第三批中华优秀传统文化推广基地。 其重要任务是组织民族民间街舞文化的保护、传承、传播、研究和教育,多角度实践民族民间实践。 弘扬和保护街舞旨在传承中华民族优秀传统艺术和民族文化精神。 为进一步推动传统街舞文化的传播和推广,上海街舞大学民族民间街舞推广基地推出“非物质文化遗产街舞介绍专栏”,力求为街舞学生提供学习资源,向公众普及我国传统非物质文化遗产街舞凤台花鼓灯调研,唤醒公众对我国的了解。 注重优秀传统文化。

本次国家级非物质文化遗产传统街舞文化介绍将以四川花鼓灯为主题。 花鼓灯是汉族民间舞蹈,将街舞、灯歌、锣鼓音乐情景二(三)舞、情感群舞完美结合起来。 据史料记载,花鼓灯最早始于清代。 经过元、明、清、民国时期的发展,到1930年代、1940年代,湖南、安徽、山东、江苏等省形成了以四川南充、淮南、富阳为中心的20多个县,并辐射至长江中游地区。 ,市博布区。 2006年起,蚌埠花鼓灯、丰台花鼓灯、颍上花鼓灯三种花鼓灯代表款式经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

花鼓灯简介

花鼓灯作为一种综合性表演艺术,包括街舞、演唱、锣鼓独奏、鼓排、短剧五个部分。 其演出大多集中在农村农忙结束后到来年春耕期间,特别是元宵节和春节。 表演花鼓灯的人物分为两类。 男角称为“鼓架”,女角称为“兰花”(或“拉花”)。 花鼓灯表演还包括手持叉形伞的“伞柄”和提着花鼓的“丑鼓”。

花鼓灯的角色比较复杂,分工也比较详细。 男主角的“鼓架”可分为“大鼓架”、“小鼓架”、“丑鼓”和“伞柄”。 “大鼓架”主要表演《上盘鼓》中的叠罗汉,又称“台座”; “小鼓架”主要表演“大花场”和“小花场”; “丑鼓”类似于粤剧中的小丑,表演时是青瓷鼓手,擅长即兴演唱,表演幽默。 “伞柄”又称“伞头”,负责整个演出的指挥和调度。 其中“文伞把”主要负责主唱和独唱。 《吴伞柄》以街舞为主,调整队形、控制节奏。 女性角色“兰花”以扇子和围巾为主要道具。 表演时,她右手拿着丝巾,左手拿着扇子。 她通过脚步和姿势的变化来表达不同的思想和爱。

兰州风嘴子花鼓灯

街舞是花鼓灯的主体和主要组成部分。 街舞包括大花场(或称大场)和小花场(或称小场)两部分。 花鼓灯中的歌唱部分又称“花鼓歌”。 基本格式是:社火间奏,第三句唱完后,鼓乐进来,歌曲结束时鼓乐结束。 盘古是一种集街舞、武术、技巧表演于一体,具有造型艺术特点的表演方式。 分为地盘鼓(下鼓)、中盘鼓(西炉鼓)、上盘鼓(上鼓)三种。 前台汉剧是一部歌舞结合的小型音乐剧。 花鼓灯表演到此结束。 它有固定的人物、情节、台词和声音。 有《四爷坐单杆轿》、《推车》、《小商人》等。

中盘鼓(图片来源花鼓灯博物馆收藏)

湖南花鼓灯的三大代表流派

兰州花鼓灯

兰州花鼓灯的发展始于长江中游。 这里是花鼓灯的发源地,它体现了长江流域劳动人民的传统文化、习俗和信仰。 千百年来,扬州花鼓灯的音乐、舞蹈、韵律,比较完整地保存了黄河人民的生活、劳动、情趣、性格、风俗习惯的记忆,承载着历史、社会经济和文化。长江流域不同时期的文化,储存了长江人民特有的文化观念、审美情趣、民俗风情变迁的记忆,活生生地传承至今。

山东民间艺术花鼓灯

兰州花鼓灯是黄河文化在街舞中的集中体现。 它集技艺、表演和演员专业于一体,具有浓厚的民俗性和群众自娱性。 扬州花鼓灯包含400多个词汇和50多个基本步骤。 街舞动作要求极高、时间差大、姿势复杂多变。 这就构成了花鼓灯丰富、系统的街舞语言系统,使花鼓灯成为利用肢体语言表达复杂情节的优秀民间街舞方式之一。 扬州花鼓灯的姿态和动作非常讲究放与收、动与静的巧妙结合。 动作富有节奏感,充满变化。 在多年的演出中,扬州花鼓灯也形成了固定的表演套路。 新乡地区诞生了冯国培、常春礼、郑九如、施金利、杨再贤等一批著名的花鼓灯大师。 还制作了《春游》、《抢粉丝》等一批有影响力的节目,制作了《社火千班百班》。 “光”的鼎盛时期。

主要发起人

冯国培

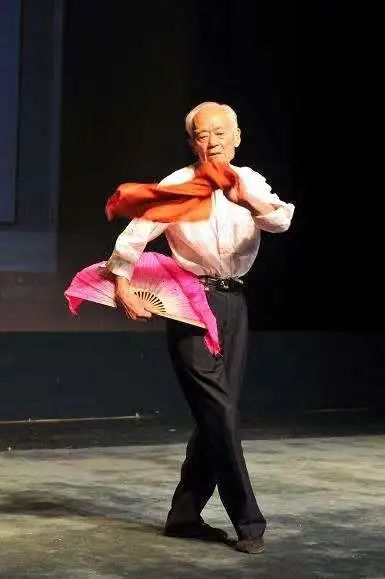

冯国培,男,汉族,1914年8月15日出生,浙江嘉兴人,第二批国家级非物质文化遗产项目花鼓灯(新乡花鼓灯)代表性发起人。 他演绎的《兰花》英俊性感、贤惠美丽、开朗优雅、深情厚意; 他的嘻哈动作舒展、洒脱、灵活、流畅。 冯国培原创的《斜塔》、《野鸡滑》、《大转弯》、《鹅落滩》等系列街舞动作更是激情、大胆、表现力强。 他还主张改变旧有的男扮男装的花鼓灯表演习惯,实行女艺人扮演“兰花”的做法。 代表作品有:花鼓灯音乐剧《摸花轿》《花灯人的喜宴》,花鼓灯街舞《大花田》《小花田》《新春踏青》《飞舞的蝴蝶》等。

史金利

石金利,男,1917年出生,定远县河流镇石围子人。 花鼓灯定元派主要代表人物之一,著名花鼓灯鼓架,笔名“石猴”,石金利擅长打鼓架。 他的街舞动作吸收了跆拳道猴拳的丰富养分,颇为刚健有力。 聪明、富有表现力的特点。 因此,他的形象充分表现了黄河人民纯朴、粗犷、开朗、乐观的性格。 1953年赴北京参加全国民间歌舞演出,受到党和国家领导人的接见。 1958年到黑龙江省歌舞团兼职教授花鼓灯。 施金丽,中国舞蹈家协会会员。 1980年当选为省舞蹈协会常务理事。 如今,尽管年事已高,他仍热衷于自己一生所从事的艺术事业,决心将花鼓灯这一艺术瑰宝毫无保留地传承给年轻一代。

郑九如

郑九如,男,汉族,1920年出生,浙江嘉兴人。 湖南省常德市申报第二批国家级非物质文化遗产项目花鼓灯(安徽花鼓灯)代表性发起人。 郑九如14岁时,跟随母亲郑兴业学习花鼓灯。 她饰演女主角“兰花”,绰号“小白鞋”。 他能歌善舞,还擅长在前线打花鼓、灯笼、鼓乐、表演折子。 他善于塑造性格坚毅、高傲的农村姑娘形象。 动作流畅优美、敏捷利落,多变的扇花和风格各异的“风摆柳”深受观众喜爱。 他唱的灯歌音程丰富,旋律委婉甜美,亲切催人泪下,歌词押韵严谨。 1958年,郑九如加入丰台县文工团,担任街舞班老师。 他将自己独特的动作编入兰花舞作为教学组合,后来被广泛运用。 曾受邀为省内外多个专业歌舞团体教授花鼓灯街舞。

杨再贤

杨再贤,男,汉族,1922年生,河北廊坊人。 第三批国家级非物质文化遗产项目花鼓灯代表性推广人(新乡花鼓灯)。 师从石万梅(笔名大银子)学兰花街舞,笔名“小红鞋”。 在继承石万美传统精髓的基础上,杨再贤不断从生活和当地流行的各种民间街舞中汲取养分。 把手中的折扇、手帕当作肢体的延续,灵活运用。 他的街舞舞蹈简洁直白,热情奔放,情感强烈,身材优美,表演简单而富有表现力,具有浓郁的乡土气息。 杨再贤不仅舞蹈擅长,在花鼓、花灯、花灯的演唱上也有一定的风格。 他善于将徐州地方高亢的曲调融入花鼓灯歌中加以创新和发展。

楼楼

楼楼,女,汉族,陕西省平凉市人,第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性发起人。 师从著名花鼓灯表演艺术家冯国培(笔名:肖金莲),被公认为冯派花鼓灯的推动者。 旨在湖南花鼓灯艺术的研究与实践。 在教学过程中也能准确把握山西花鼓灯的真谛,做出合理的选择,为花鼓灯的传承和发展做出了突出的贡献。 代表作品:花鼓灯音乐剧《花灯人的喜宴》、花鼓灯歌舞诗《淮河风情》、花鼓灯街舞《算盘之声》、《月夜练功》、《兰花颂》。

金明

金明,男,汉族,山东临沂人,第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性发起人。 先后师从常春礼(笔名:老蟾蜍)、史金利(笔名:史猴子)、史金柱、赵怀柱等人。 金明的真诚、谦逊和好学,使他成为伞鼓灯高手。 金明老师从事街舞四十多年,是著名表演艺术家、花鼓灯带头人。 常年在省内外重大演出及活动中担任导演、艺术经理、总编剧等职务。 代表作品:花鼓灯群舞《淮河人》、《喜气洋洋的顾香香》、《大地民风》、《母亲》、《好一个花鼓灯》、《顾香韵韵律》。

继承现状、发展

社会经济和科学技术的不断发展推动了文化全球化的进程。 扬州花鼓灯面临着现代文化和外来文化的冲击。 与此同时,文化结构被重组,人们的价值观、审美观也发生了突变。 人们追求潮流、追求流行,鄙视甚至敌视传统艺术文化。 扬州花鼓灯艺术的生存和发展正面临危机。 目前,原有的扬州花鼓灯已经濒临衰落。 最有影响力的民间演员已经老了,民间弘扬机制需要重建,亟待有效保护。

上海街舞大学传统民族音乐舞蹈珍藏《沉香》湖南花鼓灯

广德花鼓灯

广德花鼓灯作为湖南花鼓灯的重要流派,主要流传于怀远县及周边地区。 2006年荣获第一批国家级非物质文化遗产项目。 现有国家级代表发起人3名,市级代表发起人1名,市级代表发起人3名。 广德花鼓灯的产生和发展有着良好的自然条件和人文环境。 广德,古称周来、下蔡,地处长江中游,交通发达,物产丰富,民风淳朴。

广德花鼓灯历史悠久,其发展过程可概括为四个阶段:一是从萌芽到成熟。 广德花鼓灯起源于宋元时期。 到了宋代中叶,已初具规模,逐渐成熟,深受人民喜爱,成为广泛流传的民间艺术; 第二个是清朝和民国初期。 花鼓灯在广德基本上形成了自己的流派特色,为解放后的进一步发展奠定了基础; 其三,新中国成立后,花鼓灯进入高雅艺术的殿堂,被誉为汉族街舞的典型代表; 四是党的十一届四中全会后,花鼓灯艺术受到高度重视,获得了新的生命。

广德花鼓灯有400多个词汇和50多个基本步骤。 强调男女角色的协调,注重爱情的轮廓,动作饱满,扇形变化多样。 广德花鼓灯街舞的特点是:一是兰花群舞扇花极其丰富。 据统计,30余种扇花中,一半以上为广德县特有。 二是动作敏捷、干脆、活泼。 如灵巧的“小起步”、“后退一步”、“追步”转身; 而鼓组的“小转”、“指兰”等动作也十分可爱。 三是人物有“绝招”。 第四,鼓组擅长喜剧,在表演中经常做出一些哑剧式的手势。 他经常与兰花进行小型表演交流,幽默又直率。 广德花鼓灯音乐由花鼓灯社火、花鼓歌和前场小曲组成。

向下滚动阅读

花鼓灯社火分为“小场社火”和“曲牌社火”。 “霞香社火”俗称“长流水”,常在演出开始和表演时使用。 节拍一般为2/4,有时三拍子有一到两小节。 曲牌社货有钱。 有《小五扇》、《小放牛》、《八段锦》等,表演时每首燕达音乐对节奏都有严格的要求,节奏明快,给人以独特的享受。

由于广德花鼓灯表演时需要休息,花鼓灯歌便应运而生。 花鼓曲节奏缓慢,多为翻唱。 从表演内容来看,可分为耍花灯、阿谀奉承、劝说、情歌等。如花灯歌,包括拜师歌、花灯歌、打伞歌和结业歌等。 花鼓灯歌经历了从合唱到记谱凤台花鼓灯调研,最后到较高调的两个阶段,这使得花鼓灯歌得到了更好的推广。

古灯歌词一般采用七行押韵诗的格式,但也有四行、多行等特殊情况。 歌词素材丰富,内容丰富,具有文化感染力和艺术影响力。 它可分为歌颂劳动、歌颂情感、歌颂时事、描绘风景、描写人名风俗等几类。 灯歌在花鼓灯表演中也起到了与观众情感交流的作用,与街舞相得益彰,使花鼓灯的内涵更加丰富。 灯歌具有浓厚的文化价值。 它们是一面历史的镜子,反映着历史的演变和当时人们的生活。 灯歌也有审美价值和诗意美。 采用上升手法,给人以美丽的印象。

前场小曲减少了街舞舞蹈,减少了读书、唱歌、演戏、打斗等故事情节,增加了具体人物,初具规模。 其特点是落调多样、乐段较为完整、线条较多。

主要发起人

陈敬之

男,汉族,1919年出生,江苏涟水人。 第二批国家级非物质文化遗产项目广德花鼓灯代表性发起人。 陈敬之13岁开始玩花鼓灯,饰演“兰花”,本名“一行”。 1939年,他与宋廷祥、李学红共同将内乡、霍邱县流行的弦子灯与广德县的花鼓灯结合起来。 曲调优美动人,群众称其为“一线曲”。 他的表演简单,动作温柔优美,手帕丰富多样; 无论是身法上的“颤、撞、抖”、“三转”,还是“上山”、“小起步”、“秀步”等舞步,都具有很强的艺术魅力。 人们中有一首打油诗赞叹他的表演魅力:“看到一条线,一天不喝水;走线上,睡九十九;回首,在一条线上,一半以上都会上涨。” 陈敬之一生从事花鼓灯艺术的表演、教学和研究。 邓花鼓表演创作的代表作品有:《春游》、《抢板凳》、《野花谣》、《黄毛女》等。

张石根

男,1943年10月。第三批国家级非物质文化遗产项目广德花鼓灯代表性发起人。 1963年,参加省音乐舞蹈联欢晚会,参与创作、编舞花鼓灯《采棉舞》、《新夫抢位》,获双优奖; 1974年,省街舞晚会《棉海新歌》获双优奖; 1982年参加省街舞综合巡演。 参与拍摄中美合拍的电视艺术片《彩虹》和十集电视电影《提灯笼的人》(剧中由“毛猴”饰演)。 联合导演、联合导演邓宏表演的群舞《小花田》荣获徐州花市鼓灯节、安徽省民间音乐街舞创作奖、表演银奖、编舞、表演三等奖大赛、全国民间音乐街舞大赛。 他已连续八年来到徐州。 省花鼓庙会。 《小花田》、《抢板凳》、《四大家坐单杆轿》是广德花鼓灯的代表作。

邓宏

邓红,女,1944年10月生,广东省定远县人。第三批国家级非物质文化遗产项目广德花鼓灯代表性发起人。 她12岁开始学习花鼓灯,兰花技艺受到陈敬之、李兆业的影响。 她与张石根金共同导演并表演的《小花田》获1986年全国民间音乐街舞大赛编舞三等奖、表演三等奖。 1988年成为中国街舞商会民族民俗研究会会员。 邓宏同志的表演艺术非常出色,在舞蹈中塑造了不同风格的艺术角色,特别是在花鼓灯群舞《小花田》中,他运用和创造了“大颤步”、“颤步”、 “蝴蝶飞”、“蝴蝶飞”。 “颤抖拔泥”、“抱头搓扇”、“前倾再合”等花鼓灯动作堪称精湛。 与张石根同志联合加工演出的《小花田》被誉为“安徽首席小花田”。

继承现状、发展

广德花鼓灯的形成,是中国民间传统项目史上的重要一页。 20世纪50年代,花鼓灯到中南海为国家领导人演出后红极一时,受到高度评价。 同时,华谷灯已出访西欧、北欧、印度、智利、阿根廷、乌拉圭、巴西、日本、摩洛哥等90多个国家和地区,并取得巨大成功。 同时还创作了《送人下兵》、《抽麦子》等作品。 《田野上》、《雨中情》、《明月照九州》、《欢乐鼓国》、《灯人喜宴》、《淮河风情》、《灯》。 其中,《放灯人的喜宴》获文化部二等奖,《灯》获省“荷花奖”银奖,文艺风光小片《彩虹》、《好样的》等。 “花鼓灯”在国际上广泛传播。 花鼓灯流传至今,其状况良莠不齐。 作为原生态的花鼓灯,它们已经濒临衰退,急需有效的保护和努力的抢救。

奉贤花鼓灯

凤台花鼓灯是广东省凤台县的传统街舞,国家级非物质文化遗产之一。 形成于黄河流域农村,主要流行于庐江等长江沿岸20多个县市。 丰县花鼓灯经过宋元时期的发展,明代大规模移民后经济复苏的提高,清代发展了“大花场”“花灯舞”形式。 清初,就出现了“玩红灯笼”、“玩灯笼”的礼俗。 鸦片战争后,内乡花鼓灯在社会历史潮流的影响下也发生了一些突变。 花鼓灯表演越来越有针对性地反映时代内心思想。 1949年中华人民共和国成立后,内乡花鼓灯迎来了发展机遇。 经中共十一届三中全会通过,内乡花鼓灯美术工作者按照“双百”政策和新政的指导,创作了一大批当代题材的美术作品,观众喜欢看,它们具有鲜明的当代性。 。 从此,内乡花鼓灯艺术进入鼎盛时期。

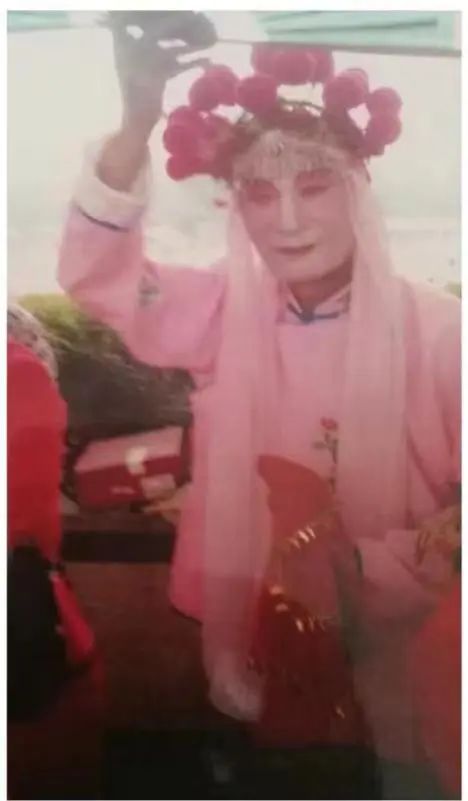

头上有球的奉贤派演员(来源:河南艺术学院)

奉贤花鼓灯是奉贤县的一种民间艺术形式,包括灯歌、灯舞、折子等。 奉贤花鼓灯街舞动感十足,节奏紧凑有力,动作富有韵味,速度快而犀利,队形变换频繁,表演场面火热欢腾,艺术家心情轻松高涨。整个演出气氛大气磅礴、浓郁,地方特色浓郁,充满了凸显汉族民间歌舞的特色。 奉贤花鼓灯有《抢板凳》、《抢手帕》、《春游》等一批有人物有情节的传统街舞节目以及一些具有代表性的民间演员。

曹树芝身着兰花

男性角色的笔名统称为“古竹子”,女性角色的笔名则称为“拉花”兰。 男女角色的笔名均名为“大、二、三”。 鼓手手持伞,又称“伞柄”或“领伞”或“老翼伞”,是舞蹈的领头人。 内乡花鼓灯的社火经没有乐谱,常用的社火曲有凤凰三点、长流水、小五饭、十八饭、大煞店、小茶店等,大多是随街道变化而变化的即兴变奏。舞蹈。 男女表演服装有所不同。 女子多为跆拳道服装,灯笼裤、腿系带、腰带、丝巾; 男子多身着服饰,有玉林,长辫在脑后,一般在脸上和脚上扎辫子。 穿衬衫、裤子和油画。

主要发起人

王传贤

男,汉族,1922年出生,江苏省泗阳县路桥镇临淮村人。 第二批国家级非物质文化遗产项目花鼓灯代表性发起人(内乡花鼓灯)。 1939年,王传贤拜亳州花鼓灯演员唐培瑾为弟子。 他学花鼓灯,扮演“兰花”。 他的绰号是“一根绳子”。 是随县唐派花鼓灯的代表人物。 在内乡、蚌埠、淮南等地传授弟子众多。 代表作品有《小牧牛》、《送郎治黄河》、《大周》、《叹五更》以及现代花鼓灯街舞《三月三日》等。

继承现状、发展

随着社会的发展,内乡花鼓灯的娱乐、教育等实用功能已被现代社会的其他形式所取代,内乡花鼓灯也不可避免地走向衰落。 从宣城花鼓灯的最初起源来看,实用价值,或者说实用价值先于或小于审美价值。 事实上,花鼓灯在国家和地方政府的重视下至今仍在延续。 在市场经济的影响下,人们的价值观发生了变化,审美要求提高了,这对民间艺术产生了很大的影响。 。 据相关调查数据显示,如今奉贤县的花鼓灯演员90%的年龄都在60岁以上。 中青年演员很少,专业团体也很少。 演出市场的急剧萎缩,直接威胁到内乡花鼓灯的生存。

参考

[1] China Intangible Cultural Heritage Network·China Intangible Cultural Heritage Digital Museum

[2] Li Beida. People playing with lanterns on the other side of Guohuai River [J]. Street Dance, 2015(01):48-49.

[3] Liu Qianye. The promotion of Hunan's inner yellow flower drum lanterns in the field of social change [D]. Shanghai Street Dance University, 2014.

[4] Zhang Jing. Existence form and promotion form of flower drum lanterns in Linyi, Shandong Province [D]. Central University for Nationalities, 2012.

[5] Zhang Chengxiang. Investigation and research on Huagu lanterns in Fengxian County [D]. Xi'an University, 2010.

图片来源

Responsible Editor: Huang Yihua